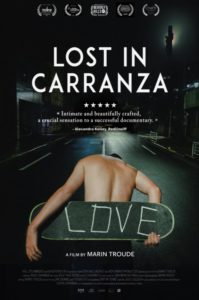

Le dernier film de Marin Troude Lost in Carranza est une unité de temps et de lieu aux Etats-Unis avec drogue, skate et souffrance mentale que la technique cinématographique rend prégnant par son aspect hallucinatoire. Mais un hallucinatoire particulier parce qu’il est celui d’une supposée schizophrénie. L’histoire est celle d’un homme réel, une histoire vraie. Cet homme, Pablo Carranza, décrit très bien son sentiment de perte d’intérêt : l’envie de rien et son abandon de ce qui faisait son unité intérieure, le skate et la drogue en se sevrant des deux. Parodaxalement la drogue maintenait son esprit désirant. Son sevrage aboutit à une aggravation. Problablemement même qu’il a permis que se déclenche sa schizophrénie. Dans une interwiew Marin Troude explique qu’il s’en veut d’avoir provoqué une reprise de l’addiction chez Pablo Carranza alors qu’au contraire cette reprise lui a probablement redonné la capacité de surgir de nouveau pour réaliser le film. Marin Troude explique d’ailleurs que Pablo Carranza lui a dit qu’il fallait qu’il reprenne de la drogue pour faire le job. Au fond ce n’est pas un film sur l’addiction mais un film sur la schizophrénie. Le déclenchement de cette maladie survenant souvent brutalement chez des personnes en pleine ascension. Le film montre, à l’insu des spectateurs et sans doute du metteur en scène la manière dont la psyché peut tenir à partir d’un objet, ici l’objet est le skate. Parfois l’être qui fait tenir le schizophrène est un animal.

Pour comprendre ce film il faut s’imprégner d’un autre court métrage du même auteur Born Wild. Car nous saisissons alors une unité de pensée cinématographique. Si Born Wild était apaisant au premier regard, c’est qu’il laissait une espérance qui dans l’oeuvre suivante a fini par s’éteindre telle que nous ne l’imaginions pas ou plutôt que nous résistions à imaginer. Pourtant déjà nous pouvions repérer le côté taciturne du personnage et son aspect dissocié. Tenir sur une ligne sur la route ou sur une ligne de coke est équivalent. Les rails ont la particularité de soutenir les schizophrènes présentant d’ailleurs justement dans l’enfance des problèmes d’équilibration.

Pour comprendre ce film il faut s’imprégner d’un autre court métrage du même auteur Born Wild. Car nous saisissons alors une unité de pensée cinématographique. Si Born Wild était apaisant au premier regard, c’est qu’il laissait une espérance qui dans l’oeuvre suivante a fini par s’éteindre telle que nous ne l’imaginions pas ou plutôt que nous résistions à imaginer. Pourtant déjà nous pouvions repérer le côté taciturne du personnage et son aspect dissocié. Tenir sur une ligne sur la route ou sur une ligne de coke est équivalent. Les rails ont la particularité de soutenir les schizophrènes présentant d’ailleurs justement dans l’enfance des problèmes d’équilibration.

Revenons cinq ans en arrière avec ce court métrage Born Wild. On ne peut qu’écrire dans son rythme pour le raconter depuis un espace autre, hors champ. Ecrire d’une écriture sauvage, wild writing, mais une écriture sauvage signifie ici qu’il s’agit d’écriture dissociée. Un paradigme s’y construit. Le cinéaste tisse subtilement les fils de Baudelaire et Kerouac comme les Dogons dans leurs métiers à tisser cristalisent les voix des ancêtres dont ils prennent ainsi respectueusement soin. Je voudrais tisser les fils de trois courts métrages se succédant dans l’oeil de Marin Troude. D’ailleurs, tout au long de Born Wild, la musique du film possède le rythme de celui d’un tissage à l’oeuvre et donne une fausse monotonie à l’ensemble. On sent dans ces images la force de la génésique, de l’histoire de la littérature comme un gène qui un jour s’exprime tandis qu’on ne l’attendait pas ; on assiste à une révélation d’un insu et d’un invu. Un bonheur mais frappé du sceau d’un certain malheur à venir. Le cinéaste ne serait pas d’accord sûrement avec cette analogie. Mais j‘aime penser de cette manière ce film, ces images et ces plans très beaux. Le motif pourrait être l’appel du large avec Baudelaire : « les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent. Pour partir, coeurs légers, semblables aux ballons. De leur fatalité jamais ils ne s’écartent et sans savoir pourquoi, disent toujours : allons ! ». Allons mais dans une forme d’errance en équilibre sur une ligne. Nous ne pouvons qu’errer quand nous ne sommes pas dupes. Mais le tissu composé par le film contient aussi les motifs d’On the road de Kerouac, on y pense immédiatement. Une temporalité aussi est présente comme l’exprime Godard, une diachronie rythmée par des événements synchroniques : « En littérature, il y a beaucoup de passé et un peu de futur, mais il n’y a pas de présent. Au cinéma, il n’y a que du présent qui ne fait que passer. ». De fait l’historicisation semble impossible pour cet homme. Même, au début une voix off sortant d’un téléphone devant un cinéma abandonné est présente. Point de départ du trip : il y aurait une origine ? Mais une origine qui se déplacerait constamment. En même temps il y a un défaut d’origine. Dans les premières secondes, le héros apparait comme le ferait un fantôme, le mur de planches vole en éclat, planche qui deviendra comme un objet métonymique de la naissance, born in skate, ou peut-être que l’homme sort de terre, naissant par là-même. Génération spontanée ? D’où vient-il ? Un fantôme, un ange ? Selon ma perception, un instant quelques évocations Des ailes du désir de Wenders, Der Himmel über Berlin, le titre en allemand se prétant mieux, l’homme immortel, l’ange est en hauteur, contemplant le monde, attendant d’exister, de vivre comme un mortel mais alors d’éprouver.

Alors à partir de là, les roues vont tourner sur le chemin, une ligne sur laquelle le bateau-skate tangue et roule. Un mouvement qui engage le destin. La pellicule montre un long travelling dont la linéarité est entrecoupée de scansions : des rencontres. Sur la route, des pauses peuvent se faire, des décisions peuvent être prises. L’important réside dans cette sorte d’United Skate cachée, implicite au coeur de l’United States of America. Loin du rêve américain dont tous se sont réveillés, nous sommes sur la route américaine, nous parcourons son étendue dans sa diversité. À chaque instant, on attend que la ligne, toujours comme un rail, se replie sur elle-même en forme topologique. On attend qu’un corps cinématographique presque musculaire se forge. On attend que, de la ligne, se produise le miracle du noeud. Mais déjà par la schizophrénie le noeud semble impossible à construire. Pour le moment tout est affaire d’aiguillage constant. Où s’arrêtera-t-il ? Où cet homme roulant fera-t-il son lieu hétérotopique foucaldien, son lieu autre existant quelque part justement inverse d’une utopie, rêve d’un lieu inexistant qui ne tient plus aujourd’hui ? La jeune génération hétérotopise après celle qui a utopisé. Il ne semble pas exister de roots pour lui à moins qu’en roulant il ne cherche à faire des rhizomes. Pour l’instant il est dans un nomad’s land qui est précipité dans un no man’s land parfois. Nous suivons le skate comme un être technique de voyage qui possèderait sa propre existence, son destin personnel. C’est un no mads land. Il n’est pas fou le skate, not crazy – n’est pas fou qui veut – mais il sait qu’il traverse un pays malade d’espérance. Et le personnage peut être sait déjà qu’il est lui-même malade, une maladie qui va se déclencher s’il s’arrête. Nous contemplons un voyage qui se soutient des drogues comme un voyage intérieur à l’image de celui de Michaux avec la mescaline : « Tout est drogue à qui choisit pour vivre l’autre côté ». Peut-être sommes-nous dans un rêve ? Mais plus sûrement nous habitons soudain dans un esprit dissocié.

Dans trois films de Marin Troude, le skate semble être le héros principal car il est l’objet qui écrit une histoire. Il tient l’ensemble de la psyché de l’homme qui roule. Dans Born Wild, le skate est frappé contre un mur en colère comme une figure en hypallage – oui c’est le mur qui est en colère en schizophrénie. Il est aussi jeté par-dessus des grilles qui de toute façon n’arrêteront pas l’homme et son futur : ils vont tout droit passant tous les obstacles. Dans Lost in Carrenza, le skate est jeté comme un mauvais objet sur les rails. Le skate roule vers l’avenir dans ce court métrage mais dans Night And The Soul, il roule sur lui-même. La planche s’ébroue, vibre, galope comme un cheval moderne. Né Sauvage n’est pas être né pour être sauvage, born to be wild, ici tout est différent. On parle du Stimmung, de l’âme perceptive, de l’atmosphère de l’âme, du paysage intérieur secret, du cheminement mental qui redeviennent animiste et totémiste dans un mouvement premier. Nous naissons sauvage ou pas mais nous ne pouvons le devenir. Pour les grecs l’amour était le mouvement, le mouvoir, l’émouvoir, l’inverse de l’immobilité, ce qu’ils nommaient de manière contre intuitive pour nous, le chaos. Pablo Carranza laisse un message à une femme qui a pu l’émouvoir au début de Lost in Carranza. Sauvage n’est pas sauvagerie, sauvage est le signe que l’âme est libre, que l’âme s’émeut. Temps des rencontres : un loup ou était-ce un chien sauvage ? Dans le film, on perçoit entre l’homme et la bête un dialogue animiste très court, un dialogue de chaman. Un dialogue silencieux dans lequel l’homme est dissocié. Il rencontre son animal totémique. Il devient loup. Je me souviens personnellement d’une rencontre avec un chien sauvage, peut-être un loup aussi dans le golfe de Finlande, une nuit, par moins trente degrés. J’ai eu peur, mais j’ai eu tort parce qu’entre le loup et l’homme, deux prédateurs, règne un certain respect mutuel. Aucune défiance. un bonjour, un je te salue, un je te respecte. Ce chemin-là est une éternité parce qu’il est dans la même intériorité pour l’homme et le loup.

Kerouac, le SDF magnifique, évoque un moment d’équilibre au barycentre de la ligne américaine, une ligne de vie : « J’étais à mi-chemin de la traversée de l‘Amérique, sur la ligne de partage entre l’est de ma jeunesse et l’ouest de mon avenir. Rien derriere et tout devant, comme toujours sur la route. Au fond qu’est-ce qui est arrivé aprés ? Voilà la seule raison d’être de la vie ou d’une histoire ». Ou peut-être pas car on peut se demander ce qui s’est passé juste avant. Des sympathies rapides comme peuvent les vivre l’abeille et la fleur, une territorialisation réciproque comme dit Deleuze, une pollinisation historique du sujet, une familiarité, le loup, le conducteur de ce train qui passe dans l’autre direction, le vieil homme, le dealer sont autant de scansions dans leur entiéreté de pure humanité sauvage et de renaissance permanente. Pourtant ce dealer fera beaucoup de mal pour plus tard. Il est un mauvais présage. L’amour des hommes et du monde, une fraternité sous les étoiles dans ce film « there was nowhere to go but everywhere, so just keep on rolling under the stars ». Une certaine paix est suggérée dans ce déplacement permanent. Allons ! Mais un jour nous nous poserons : pour l’instant ce n’est pas l’heure.

Lost in Carrenza remet au premier plan un détail à peine perçu mais très vite démenti comme sans conséquence dans Born Wild : l’omniprésence discréte de la drogue. C’est elle qui scande la route. Le court métrage le plus récent raconterait alors la vie de notre héros et son destin en quelque sorte lorsqu’il s’est posé après son périple dans Born Wild. Il explore cette défaite de l’Amérique, une Amérique schizophrène, une Amérique brisée. L’espérance que nous avions d’un avenir sur la route, même taciturne, s’est éteinte. On comprend que l’homme est l’Amérique elle-même. Ils sont des souffrants. On comprend que peut-être nous sommes nous aussi en Europe sur cette pente. On conçoit une dissociation à l’oeuvre dans un pays tout entier comme elle se produit dans la schizophrénie. Le miroir se brise, la fonction-visage unifiante se délite, le paysage mental appelle dans un cri le secours parental parti, fragile, the father. Mais pourtant la vie veut, elle est baptème et survivance. Par une technicité cinématographique, une virtuosité remarquable qui a pris de la puissance en quelques années, Marin Troude parvient à nous faire entrer dans un espace mental dissocié mais profondément vivant marquant également les limites d’un au-delà du principe de plaisir et une inquiétante étrangeté. Un point est très intéressant concernant la schizophrénie dans ce cas. J’avais pu repérer que le grand schizophréne espagnol David Nebreda était sorti de sa souffrance lorsqu’il avait pu se présenter par une procédure photographique très dure, très précise en se mettant en scène. Dans un deuxième temps un éditeur en publiant ses photographies a eu comme effet de le re-présenter. Il a pu alors émerger dans le monde de manière plus stable. Il a pu se nommer par un « je » au lieu de parler de lui à la troisième personne. Pablo Carranza n’est pas à ce point dans sa supposée schizophrénie mais gageons que le film de Marin Troude a allumé chez lui, dans son marasme et son envie de rien, un désir de se présenter qui a permis qu’il soit représenté en lui-même grâce au film afin qu’il puisse se nommer.

Jean-Baptiste BEAUFILS